参加人数24名/2022.09.26

風水ライフデザインスクールでは毎週月曜日21時から勉強会を行っています。

最終月曜日は「我が人生を語る」9月は麹のプロ、下嶽信子先生のご登場となりました。今回はぜひ、たくさんの方に聞いて欲しいと思っています。

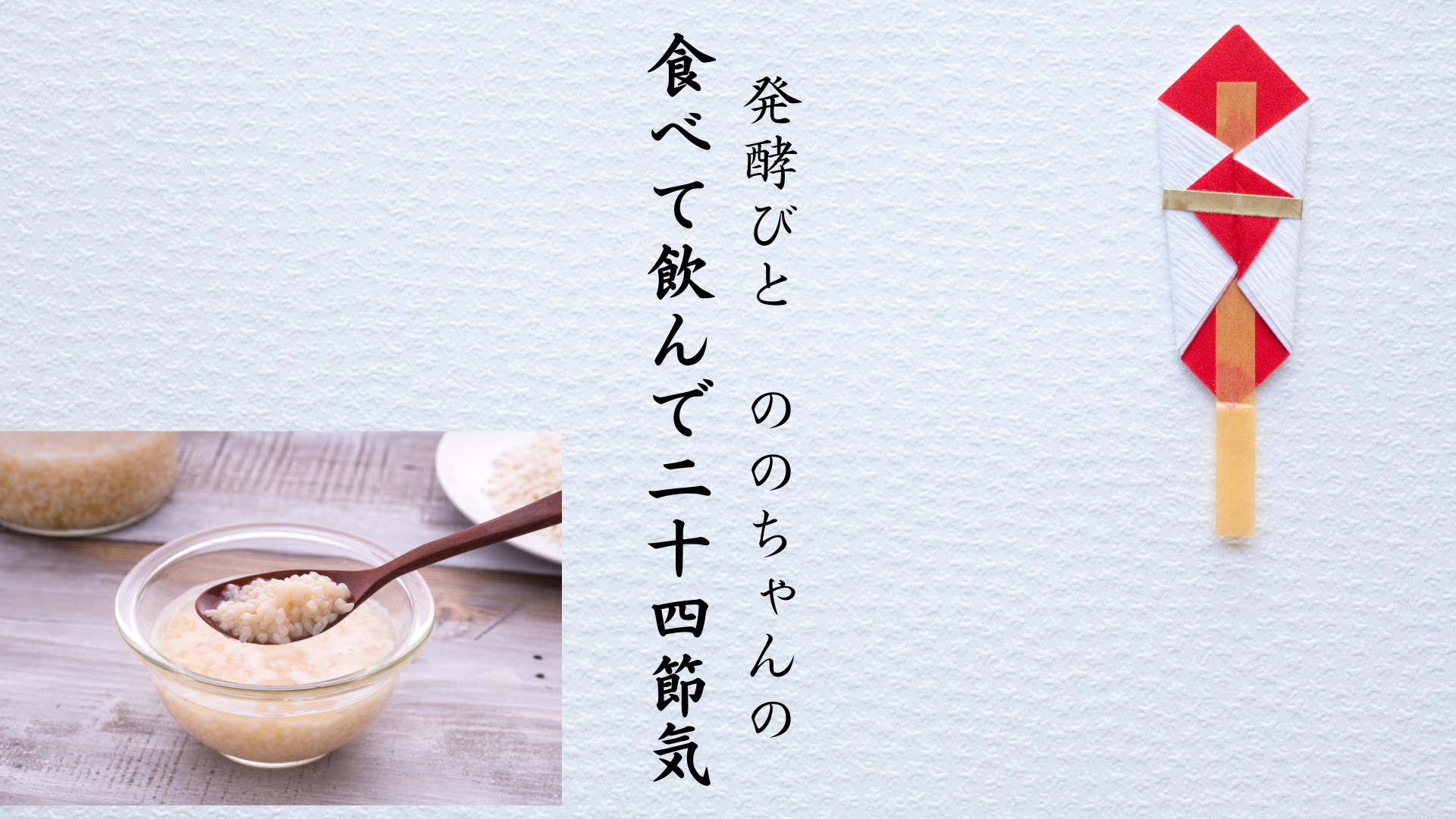

そして下嶽信子先生が二十四節季ごとにレシピや美味しいものを紹介してくれるブログはこちら

二十四節気【大寒~だいかん~】

今年は1月20日、期間は1月20日から2月3日まで 目次大寒とはどんな節気?この時期の美味しい食べ物や過ご方は?発酵びとののちゃんの食卓🍚発酵びとののちゃんのこと投稿者大寒とはどんな節気? こんにちは発酵びとののちゃんで […]

二十四節気【小寒~しょうかん~】

今年は1月5日、期間は1月5日から1月19日まで 目次 小寒とはどんな節気? この時期の美味しい食べ物や過ご方は? 発酵びとののちゃんの食卓🍚 発酵びとののちゃんのこと 投稿者 小寒とはどんな節気? こんにちは発酵びとの […]

二十四節気【冬至~とうじ~】

今年は12月22日、期間は12月22日から1月4日まで 目次 冬至とはどんな節気? この時期の美味しい食べ物や過ごし方は? 発酵びとののちゃんの食卓🍚 発酵びとののちゃんのこと 投稿者 冬至とはどんな節気? こんにちは発 […]

二十四節気【小雪~しょうせつ~】

今年は11月22日、期間は11月22日から12月6日まで 目次 小雪とはどんな節気? この時期の美味しい食べ物や過ごし方は? 発酵びとののちゃんの食卓🍚 発酵びとののちゃんのこと 投稿者 小雪とはどんな節気? こんにちは […]

二十四節気【立冬~りっとう~】

今年は11月7日、期間は11月7日から11月21日まで 目次 立冬とはどんな節気? この時期の美味しい食べ物や過ごし方は? 発酵びとののちゃんの食卓🍚 発酵びとののちゃんのこと 投稿者 立冬とはどんな節気? こんにちは発 […]

二十四節気【霜降~そうこう~】

今年は10月23日、期間は10月23日から11月6日まで 目次 霜降とはどんな節気? この時期の美味しい食べ物や過ごし方は? 発酵びとののちゃんの食卓🍚 発酵びとののちゃんのこと 投稿者 霜降とはどんな節気? こんにちは […]

二十四節気【寒露~かんろ~】

今年は10月8日、期間は10月8日から10月22日まで 目次 寒露とはどんな節気? この時期の美味しい食べ物や過ごし方は? 発酵びとののちゃんの食卓🍚 発酵びとののちゃんのこと 投稿者 寒露とはどんな節気? こんにちは発 […]

二十四節気【秋分~しゅうぶん~】

今年は9月23日、期間は9月23日から10月7日まで 目次 秋分とはどんな節気? この時期の美味しい食べ物や過ごし方は? 発酵びとののちゃんの食卓🍚 発酵びとののちゃんのこと 投稿者 秋分とはどんな節気? こんにちは発酵 […]

二十四節気【白露~はくろ~】

今年は9月7日、期間は9月7日から9月22日まで 目次 白露とはどんな節気? この時期の美味しい食べ物や過ごし方は? 発酵びとののちゃんの食卓🍚 発酵びとののちゃんのこと 投稿者 白露とはどんな節気? こんにちは発酵びと […]

二十四節気【処暑~しょしょ~】

今年は8月23日、期間は8月23日から9月6日まで 目次 処暑とはどんな節気? この時期の美味しい食べ物や過ごし方は? 発酵びとののちゃんの食卓🍚 発酵びとののちゃんのこと 投稿者 処暑とはどんな節気? こんにちは発酵び […]

二十四節気【立秋~りっしゅう~】

今年は8月7日、期間は8月7日から8月22日まで 目次 立秋とはどんな節気? この時期の美味しい食べ物や過ごし方は? 発酵びとののちゃんの食卓🍚 発酵びとののちゃんのこと 投稿者 立秋とはどんな節気? こんにちは発酵びと […]

二十四節気【大暑~たいしょ~】

今年は7月22日、期間は7月22日から8月6日まで 目次 大暑とはどんな節気? この時期の美味しい食べ物や過ごし方は? 発酵びとののちゃんの食卓🍚 発酵びとののちゃんのこと 投稿者 大暑とはどんな節気? こんにちは発酵び […]

二十四節気【小暑~しょうしょ~】

今年は7月7日、期間は7月7日から7月21日まで 目次 小暑とはどんな節気? この時期の美味しい食べ物や過ごし方は? 発酵びとののちゃんの食卓🍚 発酵びとののちゃんのこと 投稿者 小暑とはどんな節気? こんにちは発酵びと […]

二十四節気【夏至~げし~】

今年は6月21日、期間は6月21日から7月6日まで 目次 夏至とはどんな節気? この時期の美味しい食べ物や過ごし方は? 発酵びとののちゃんの食卓🍚 発酵びとののちゃんのこと 投稿者 夏至とはどんな節気? こんにちは発酵び […]

二十四節気【芒種~ぼうしゅ~】

今年は6月5日、期間は6月5日から6月20日まで 目次 芒種とはどんな節気? この時期の美味しい食べ物や過ごし方は? 発酵びとののちゃんの食卓🍚 発酵びとののちゃんのこと 投稿者 芒種とはどんな節気? こんにちは発酵びと […]

二十四節気【小満~しょうまん~】

今年は5月21日、期間は5月21日から6月4日まで 目次 小満とはどんな節気? この時期の美味しい食べ物や過ごし方は? 発酵びとののちゃんの食卓🍚 発酵びとののちゃんのこと 投稿者 小満とはどんな節気? こんにちは発酵び […]

二十四節気【立夏~りっか~】

今年は5月5日、期間は5月5日から5月20日まで 目次 立夏とはどんな節気? この時期の美味しい食べ物や過ごし方は? 発酵びとののちゃんの食卓🍚 発酵びとののちゃんのこと 投稿者 立夏とはどんな節気? こんにちは発酵びと […]

二十四節気【穀雨~こくう~】

今年は4月20日、期間は4月20日から5月4日まで 目次 穀雨とはどんな節気? この時期の美味しい食べ物や過ごし方は? 発酵びとののちゃんの食卓🍚 発酵びとののちゃんのこと 投稿者 穀雨とはどんな節気? こんにちは発酵び […]

二十四節気【清明~せいめい~】

今年は4月4日、期間は4月4日から4月19日まで 目次 清明とはどんな節気? この時期の美味しい食べ物や過ごし方は? 発酵びとののちゃんの食卓🍚 発酵びとののちゃんのこと 投稿者 清明とはどんな節気? こんにちは発酵びと […]

二十四節気【春分~しゅんぶん~】

今年は3月20日、期間は3月20日から4月3日まで 目次 春分とはどんな節気? この時期の美味しい食べ物や過ごし方は? 発酵びとののちゃんの食卓🍚 発酵びとののちゃんのこと 投稿者 春分とはどんな節気? こんにちは発酵び […]

二十四節気【啓蟄~けいちつ~】

今年は3月5日、期間は3月5日から3月19日まで 目次 啓蟄とはどんな節気? この時期の美味しい食べ物や過ごし方は? 発酵びとののちゃんの食卓🍚 発酵びとののちゃんのこと 投稿者 啓蟄とはどんな節気? こんにちは発酵びと […]

二十四節気【雨水~うすい~】

今年は2月18日、期間は2月18日から3月4日まで 目次 雨水とはどんな節気? この時期の美味しい食べ物や過ごし方は? 発酵びとののちゃんの食卓🍚 発酵びとののちゃんのこと 投稿者 雨水とはどんな節気? こんにちは発酵び […]

二十四節気【立春~りっしゅん~】

今年は2月3日、期間は2月3日から2月17日まで 目次 立春とはどんな節気? この時期の美味しい食べ物や過ごし方は? 発酵びとののちゃんの食卓🍚 発酵びとののちゃんのこと 投稿者 立春とはどんな節気? こんにちは発酵びと […]

二十四節気【大寒~だいかん~】

今年は1月20日、期間は1月5日から2月2日まで 目次 大寒とはどんな節気? この時期の美味しい食べ物や過ごし方は? 発酵びとののちゃんの食卓🍚 発酵びとののちゃんのこと 投稿者 大寒とはどんな節気? 1年でいちばん寒さ […]

二十四節気【小寒~しょうかん~】

今年は1月5日、期間は1月5日から1月19日まで 目次 小寒とはどんな節気? この時期の美味しい食べ物や過ごし方は? 発酵びとののちゃんの食卓🍚 発酵びとののちゃんのこと 投稿者 小寒とはどんな節気? 寒の入りと言われる […]

二十四節気【冬至~とうじ~】

今年は12月21日、期間は12月21日から1月4日まで 目次 冬至とはどんな節気? この時期の美味しい食べ物や過ごし方は? 発酵びとののちゃんの食卓🍚 発酵びとののちゃんのこと 投稿者 冬至とはどんな節気? 1年で1番夜 […]

二十四節気【大雪~たいせつ~】

今年は12月7日、期間は12月7日から12月20日まで 目次 大雪とはどんな節気? この時期の美味しい食べ物や過ごし方は? 発酵びとののちゃんの食卓🍚 発酵びとののちゃんのこと 投稿者 大雪とはどんな節気? ますます冬が […]

二十四節気コラム #16【立春】

二十四節気【立春〜りっしゅん〜】今年は2月4日いよいよ癸卯の1年が始まります。 四季の最初が、立春、立夏、立秋、立冬。この4つは「四立(しりゅう)」と呼ばれています。 禅宗のお寺などでは「立春大吉」とかかれたお札を、家の […]

二十四節気コラム #43【春分】

二十四節気【春分〜しゅんぶん〜】今年は3月20日、期間は3月20日から4月3日まで いよいよエネルギーが陽転します☯️昼と夜の長さがほぼ等しくなり、陰から陽へ転化するときです。 この時期は陰も陽もどちら適度に補うことが大 […]

二十四節気コラム #42【啓蟄】

二十四節気【啓蟄〜けいちつ〜】今年は3月5日、期間は3月5日から3月19日まで 啓蟄とは寒さがゆるみ、土の中から虫(蟄)たちが土に穴をあけて(啓いて)動き出す頃のことを言います🐞 体感的には三寒四温の日が続き、体調を崩し […]